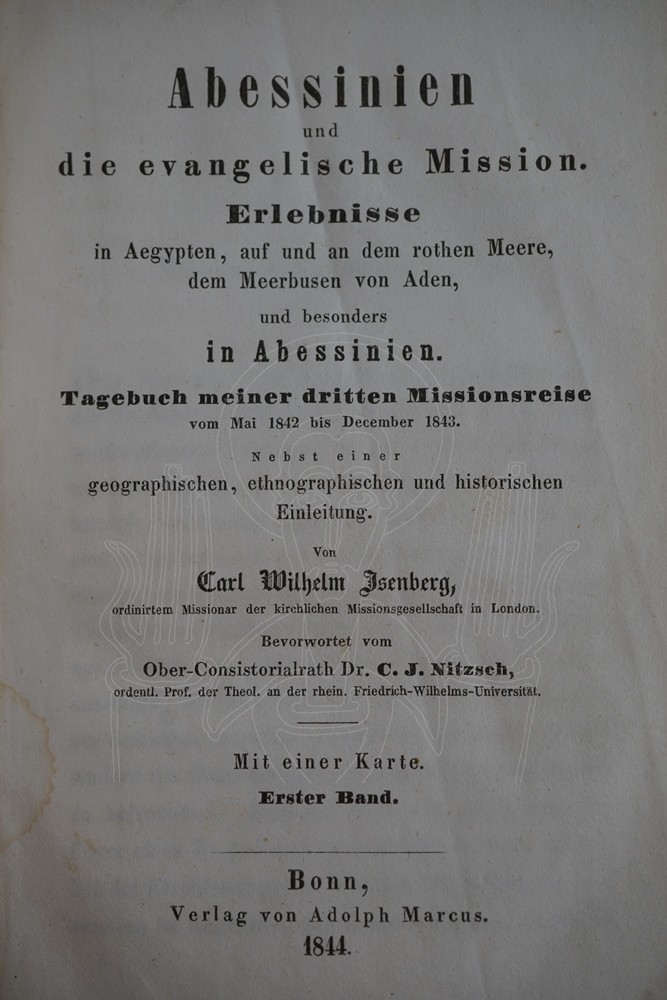

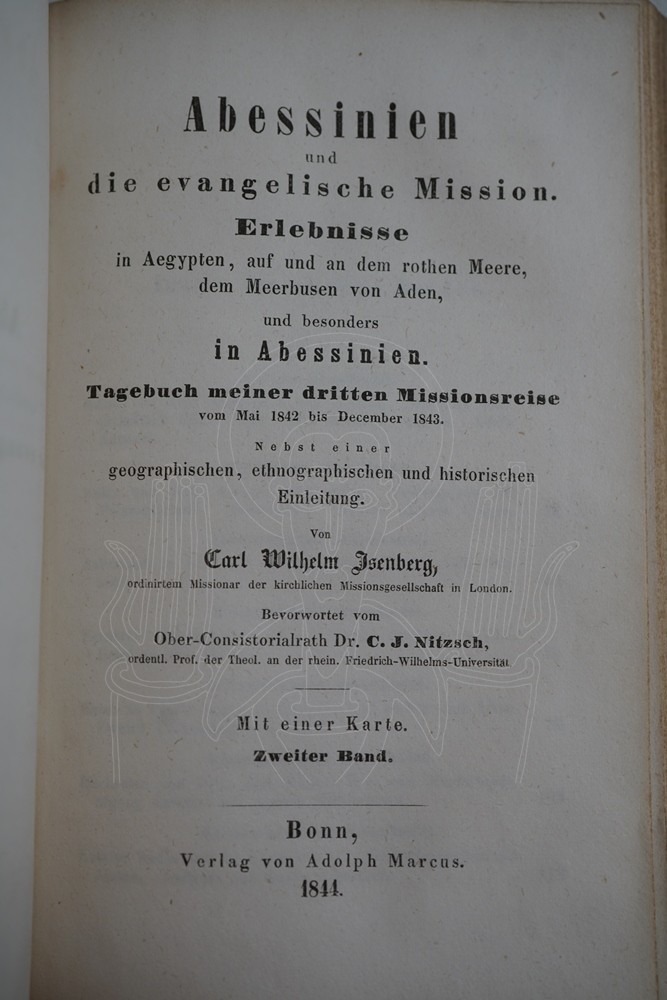

Abessinien und die evangelische Mission. Erlebnisse in Aegypten, auf und an dem rothen Meere, dem Meerbusen von Aden, und besonders in Abessinien.

Édition

Éditeur : Adolph Marcus

Lieu : Bonn

Année : 1844

Langue : anglais

Description

État du document : bon

Reliure : couverture rigide

Références

Réf. Biblethiophile : 1995

Réf. Pankhurst Partie : 1

Réf. Pankhurst Page : 121

Réf. UGS : 0183400

Première entrée : 1834

Sortie définitive : 1843

COLLATION :

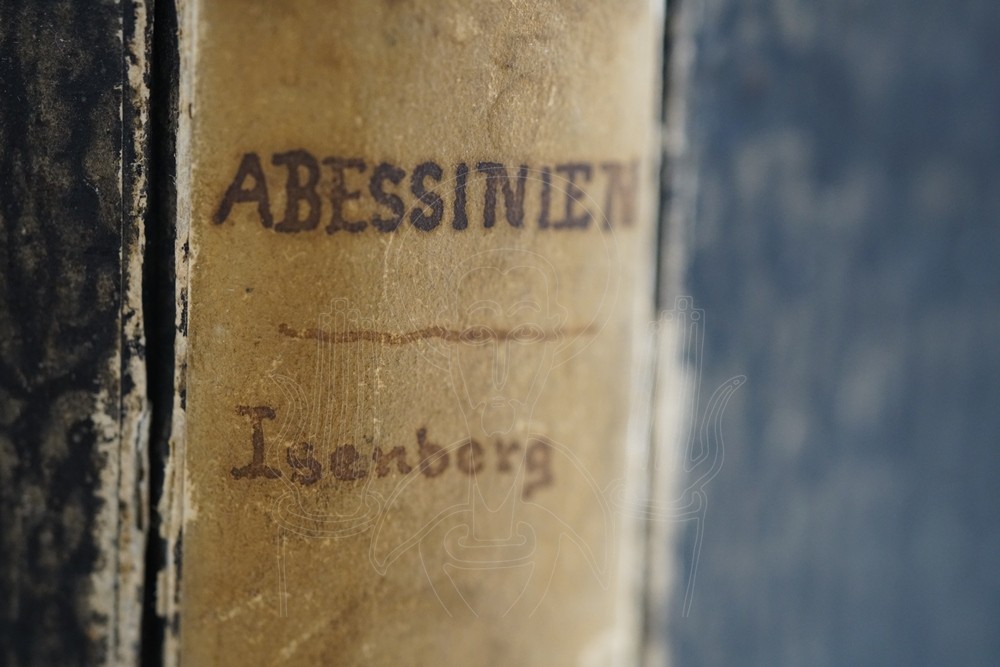

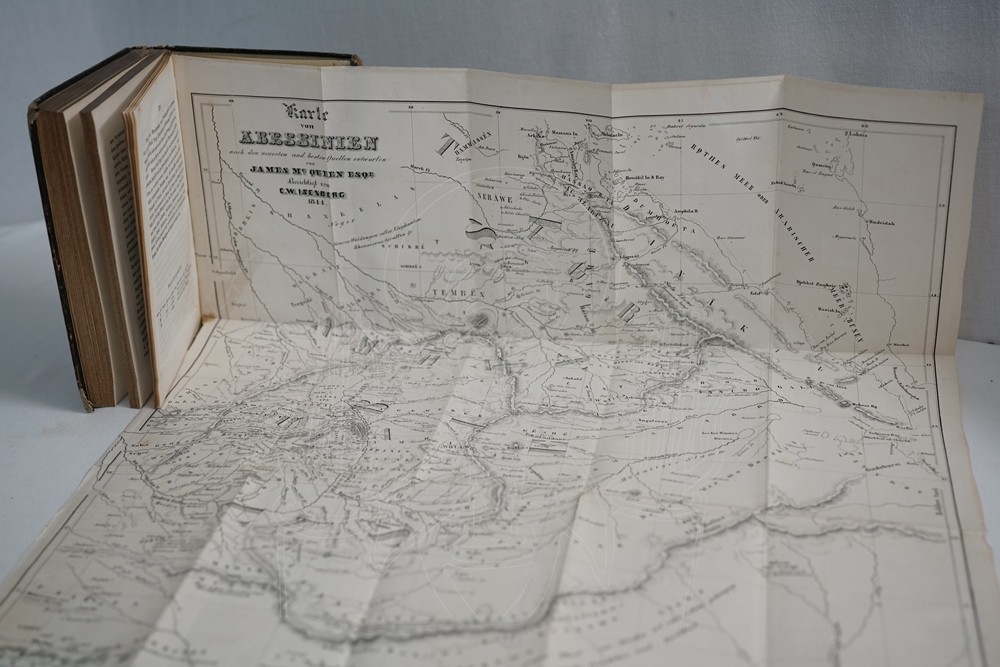

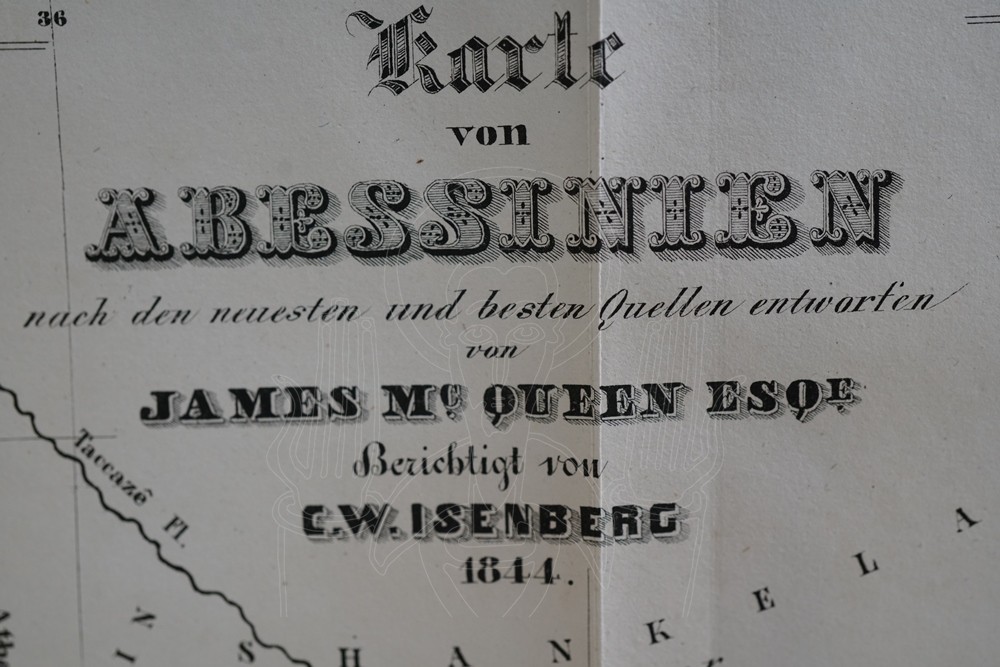

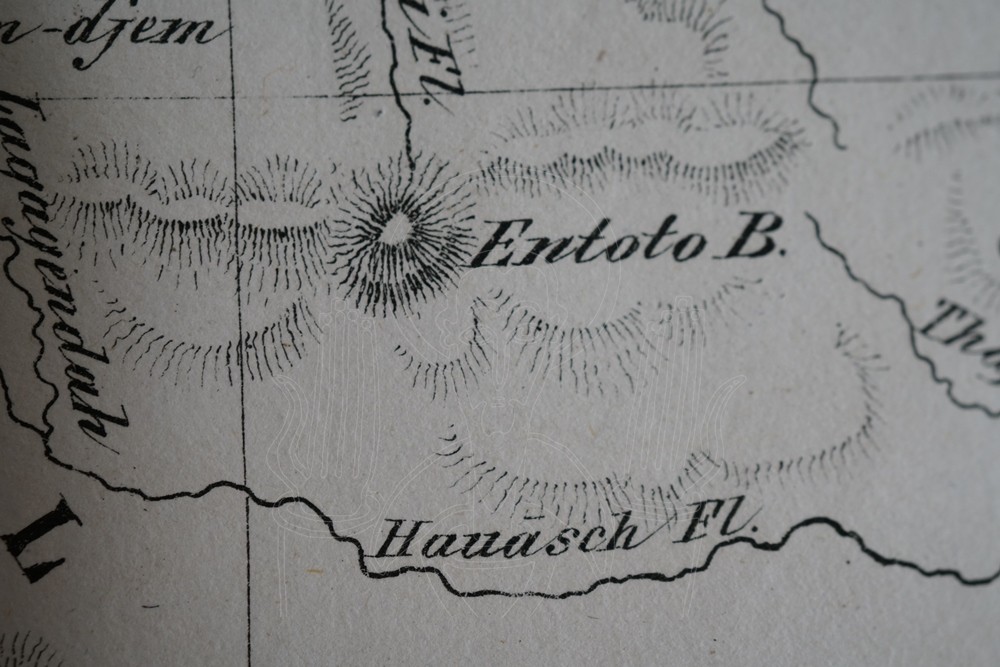

12° (17.1 cm, 6.75"), 2 vols. in 1. xx, 226, [2], vi, 218 pp., map. Contemporary paper–covered boards, spine with hand-inked paper label; joints and edges rubbed, sides scuffed, spine with paper shelving label now inked over, title-label darkened. Front pastedown with 19th-century private collector's bookplate, first text page with inked numeral in lower margin, with both seldom-seen half-titles. A few instances of light staining, pages otherwise clean.

En savoir plus

Le journal d’Isenberg

En 1844, le missionnaire protestant allemand Carl Wilhelm Isenberg[1] publie le journal de son troisième voyage en Éthiopie. Ne l’ayant pas fait pour les deux premiers séjours, cette publication en guise de conclusion, parue à titre privé, met fin à son apostolat dans la Corne de l’Afrique. Mais avant d’en chercher la raison, suivons le déroulement des événements consignés par Isenberg.

Les antécédents

En Éthiopie, l’Église réformée met véritablement le pied à l’étrier au mois de décembre 1829 lorsque débarquent à Massaoua les missionnaires Samuel Gobat et Christian Kugler, accompagnés d’un charpentier allemand dénommé Aichinger. L’Éthiopie vit son Zämänä mäsafənt, l’« Ère des Princes », une période qui s’étend de 1769 et qui prend fin au couronnement de Tewodros II, en 1855. Les ras gouvernent leur région au détriment d’un negusä nägäst réduit au rôle de marionnette[2]. Aux rivalités internes s’ajoutent les menaces turco-égyptiennes aux frontières. Le besoin en matériel militaire, en instructeurs et en artisans conduit plusieurs princes solliciter les puissances européennes, principalement britannique et française. Le däğğazmač Säbagadis Wäldu fait partie de ceux-ci. En 1830, il gouverne le Tigré et ne s’oppose pas à l’entrée de nos missionnaires protestants[3]. Malheureusement, le jeux des alliances des souverains régionaux, parmi lesquels ses propres beau-fils, devient tellement puissant qu’en 1831 Säbagadis perd la bataille de Däbrä Abbay et la vie. Capturé par ses ennemis, il est en effet exécuté. Cette fin tragique n’est pas pour arranger le ministère de Samuel Gobat qui, de surcroît, se retrouve seul suite à la mort de Kugler[4]. Il décide de chercher des confrères en Europe et quitte l’Éthiopie par Massaoua le 13 décembre 1832.

Gobat et Isenberg

Au Caire, il rencontre Isenberg, envoyé par leur employeur londonien, la Church Mission Society (CMS). À ce propos, il n’est pas inutile d’apporter une précision. Quand bien même le Suisse Samuel Gobat ait été ordonné dans l’église luthérienne et formé par la Mission de Bâle, l’église anglicane le prend à son service et, plus tard, en 1846, le nomme évêque protestant à Jérusalem[5]. L’Allemand Carl Wilhelm Isenberg, lui, suit le même chemin que Gobat à la différence qu’il accepte l’ordination anglicane[6].

Sur le vieux continent, Gobat ne perd pas de temps. À tel point que le 23 mai 1834, à Crémines, sa recherche d’une épouse idoine se termine par son mariage avec Marie Zeller, de Beuggen[7]. Début juin, le couple se met en route pour l’Éthiopie, emmenant avec eux Mademoiselle Geerling, la fiancée d’Isenberg. Trois jours après leur arrivée à Alexandrie, les fiancés sont mariés afin d’accélérer les préparatifs du départ en mission.

Le Tigré, la première mission d’Isenberg

Le 21 octobre, les deux couples, deux Éthiopiens que Samuel avait ramenés de son premier séjour en Éthiopie et deux compagnons de route allemands, se dirigent vers Suez pour descendre la mer Rouge. Le port de Massaoua ne les voit arriver que le 20 décembre et leur entrée au Tigré ne date que du mois d’avril 1835[8]. Däğğazmač Wəbe Haylä Maryam leur réserve un bon accueil et leur assure sa protection et son amitié.

Le 1er septembre 1836, Samuel Gobat abandonne son ministère en Éthiopie pour des raisons de santé, relayé, quatre mois plus tard, par Carl Heinrich Blumhardt.

Dans son introduction qui résume les antécédents à son troisième voyage, Isenberg ne pipe pas mot des allers et venues de voyageurs, explorateurs, curieux en tout genre, parmi lesquels le baron Karl Friedrich Rudolf Albo von Katte, Carl Christian Friedrich Kielmaier, Georg Wilhelm Schimper, Thorn et Keller[9], Louis Rémy Aubert et Jules-Nicolas Dufey. Il se contente de consigner l’arrivée de Johann Ludwig Krapf au mois de novembre. Ce renfort ne manque pas d’irriter un Wəbe devenu suspicieux qui décide, au mois de mars 1838, de faire de l’ordre et d’expulser les missionnaires protestants en y incluant par la même occasion Kielmaier, Keller et Schimper. Concomitant arrivent le 1er mars deux voyageurs, indigents mais fameux, le basque Arnauld d’Abbadie, le missionnaire lazariste Giuseppe Sapeto et dans un second temps Antoine d’Abbadie.

L’établissement de la mission protestante au Tigré est donc mort né.

Le Choa, la deuxième mission d’Isenberg

Toute la bande se retrouve penaude au Caire, Krapf n’y arrivant qu’au mois de septembre après avoir tenté d’en savoir un plus sur le Choa. Il faut préciser que durant leur séjour au Tigré, un premier contact avec le royaume du Choa avait été créé par l’intermédiaire de Martin Bretzka, le chasseur et taxidermiste du naturaliste allemand Eduard Rüppell resté en Éthiopie[10]. L’invitation du souverain du Choa envoyée aux missionnaires protestants et restée pendante devient une opportunité inespérée.

Alors qu’une mission au nord de l’Inde[11] est assignée à Blumhardt, il est décidé qu’Isenberg, sans sa famille, aidera Krapf à bâtir la mission protestante au Choa. Ils quittent le Caire au mois de janvier 1839, tentent leur chance à Zayla et finalement parviennent par Tadjoura à être reçus par le negus Sahlä Səlasse, le 6 juin, à Angolala.

Cinq mois plus tard, Isenberg abandonne Krapf et retourne en Europe s’occuper d’éditions amhariques[12].

Krapf abandonne la mission au Choa

De novembre 1839 à juillet 1841, Krapf mène péniblement son ministère. Il est probablement éprouvé par sa solitude et par les intrigues politiques, en premier lieu les projets et les activités de Charles-Xavier Rochet d’Héricourt. Peu de temps après le départ du Français au mois de mars 1840, Krapf se compromet en rédigeant pour le negus Sahlä Səlasse une lettre à l’East India Company. La missive propose une relation amicale, commerciale et sollicite l’aide de la Grande Bretagne dans le domaine des arts et des sciences, autrement dit des armes et des canons.

Début 1841, les missionnaires Mühleisen et Müller sont envoyés épauler Krapf mais se voient refoulés à leur débarquement. Ce qui n’est pas le cas de la mission diplomatique dirigée par le capitaine William Cornwallis Harris qui parvient à atteindre le Choa au mois de juillet 1841, contraignant Krapf à renoncer à son ministère en devenant interprète. Le missionnaire va cornaquer ces Messieurs jusqu’à son départ du Choa, le 11 mars 1842, qu’il justifie par son projet de mariage, persuadé que Mühleisen et Müller sont sur le chemin pour reprendre les rênes de la mission protestante au Choa.

Tentative de retour au Choa

Alors que Samuel Gobat avait convoyé le future épouse d’Isenberg, c’est Isenberg qui chaperonne celle de Krapf. À propos de Gobat justement, Isenberg retrouve le couple à Malte et, en passant, baptise leur fille. Krapf découvre sa dulcinée bâloise, née Rosina Dietrich à leur arrivée à Alexandrie. Le mariage est célébré le 22 septembre 1842 auquel se joint Mühleisen, de retour de son ordination sur le Mont Sion. Pour l’anecdote, Isenberg et Mühleisen sont invités aux pyramides par l’égyptologue Karl Richard Lepsius, rencontré à Malte.

Trêve de badinerie, le temps est venu pour les missionnaires de se mettre en route pour le Choa. Le 2 novembre, Isenberg, le couple Krapf et Mühleisen sont accueillis à Aden par le capitaine Haines. Celui-ci profite de leur remettre de l’argent pour Harris et les envoie à Tadjoura dix jours plus tard. Le Sultan de Tadjoura se fait bien le plaisir d’offrir un cadeau à Madame Krapf, la première femme européenne à visiter sa ville, mais se conforme à la décision – la sienne ou celle du negus Sahlä Səlasse – de refouler les missionnaires en leur interdisant d’emprunter la piste menant au Choa.

Le 27 novembre, ils sont contraints de noliser pour Zayla sans y trouver meilleur accueil. Isenberg noircit inutilement son journal jusqu’au 15 mars 1843 lorsque l’ambassade britannique, Harris, Graham, Kirk, Roth et sa suite, arrive à Tadjoura.

Les missionnaires sont les témoins oculaires de la compromission de Harris dans le trafic d’esclaves. Alors que la lutte contre l’esclavage était un des objectifs de l’ambassade, les britanniques rentrent au pays en profitant d’une caravane convoyant des humains. De tous les membres de l’ambassade et des personnes ayant accompagné ou profité, Isenberg est le seul à s’accorder le droit de le publier :

Mittwoch, den 15. Br. Krapf und ich gingen diesen Morgen mit Mr. Cruttenden bis Düllül, wo wir die ganze Partei der Gesandtschaft mit einer bedeutenden Dankali-Karawane gerade bei ihrer Ankunft zusammen trafen, die Letztere eine bedeutende Anzahl von Sklaven mit sich führend. Es geht hieraus hervor, wie wenig die Erstere ihre Zwecke erreicht haben muss, dem Sklavenhandel und der Sklaverei in Afrika entgegen zu wirken[13].

Les affaires des missionnaires ne s’arrangent pas pour autant, Harris certifiant que, sous l’influence de son entourage, le negus Sahlä Səlasse ne permet pas leur retour dans son royaume. Certains membres de l’ambassade sont enclin à relativiser. La décision est finalement prise d’abandonner la mission protestante au Choa. Un second mort-né.

Le 18 mars 1843, Krapf et son épouse mettent le cap sur Aden alors qu’Isenberg et Mühleisen visent Massaoua.

Le Tigré, troisième et dernière mission d’Isenberg

En définitive, le point de départ du journal n’intervient qu’à ce moment. Le 6 avril 1843, le port de Massaoua offre aux deux missionnaires et leur trente caisses de livres un gîte peu confortable. Pour ne pas manquer à la tradition, les voyageurs trouvent refuge chez le consul français Alexandre Degoutin[14], à Mokullu et sont mis au courant des dernières nouvelles de Beke, Abbadie, Lefèbvre, Vignaud, de Jacobis, Schimper, Coffin. Il se trouve que Vignaud, le naturaliste de Lefèbvre, est d’ailleurs de passage chez Degoutin. Le 19 avril, les missionnaires se mettent en route en direction du Tigré et croisent en chemin une caravane d’Éthiopiens se rendant en Égypte. Parmi eux se trouve le serviteur des frères Abbadie, le basque Domingo, désormais à son compte et converti en marchand d’esclave. Le 26, ils trouvent un toit à K’eyih Kor. Plus loin sur le chemin, ils rencontrent un Beke loquace, louant les bienfaits du Lazariste Justin de Jacobis et affirmant que Schimper a adhéré à la foi catholique. Ensuite, ils tombent sur Gabru, l’ancien élève de Gobat dont le parcours hors du commun a retenu l’attention d’Isenberg. En effet, Lefèbvre le prend à son service, l’emmène en France et retourne avec lui en Éthiopie. Au départ du Français, Gabru accompagne Giuseppe Sapeto et le suit finalement au Caire. Il conduit Blondeel dans son pays et au terme du voyage se retrouve à nouveau au Caire où il entre au service des deux compères Bell et Plowden, qui ne sont d’ailleurs pas loin. John G. Bell salue Isenberg le 17 mai et poursuit sa route vers Adoua en espérant pouvoir rappeler son ami Plowden, resté à K’eyih Kor avec les bagages.

L’entrée à Adoua

Le dimanche 21 mai 1843, à Adoua, l’entrée d’Isenberg est attendue de pied ferme. Sans attendre, les religieux autochtones reprennent les controverses religieuses sans parvenir à une conclusion différente de celle qui a mené à son expulsion du Tigré en mars 1838 : Isenberg est un hérétique intransigeant.

De son côté, Isenberg pare les coups, conformément à son sacerdoce. De voir la maison à deux étages qu’il avait construite avec ses compagnons détruite et les matériaux recyclés ne doit pas non plus le décourager. Par contre, de découvrir qu’une maison a été construite sur la tombe de ses trois enfants le blesse.

Doch Gottlob, den theuren Geschiedenen ist wohl; sie ruhen bei dem Herrn, der da ist die Auferstehung und das Leben!

Envoyé à Massaoua récupérer le solde des livres, Mühleisen y trouve Krapf et son épouse, arrivés depuis le 18 mai.

De son côté, le 22 juin, Isenberg se rend à Haousen, la résidence du Däğğazmač Wəbe pendant la saison des pluies. Le souverain ne le reçoit pas et lui intime l’ordre de quitter ses terres, arguant que son comportement et ses actes depuis son retour ne diffèrent pas de ceux qui ont mené à son exclusion cinq ans plus tôt. Le missionnaire n’a d’autres choix que de renoncer à son apostolat au Tigré.

Renoncement d’Isenberg

Le 29 juin, sur le chemin vers la côte, il croise Plowden et Parkyns, les compagnons de voyage de Bell et se fait une joie de saluer le couple Krapf et Mühleisen à K’eyih Kor. Le 29 juillet, Isenberg et Mühleisen rejoignent par quelques détours le Caire alors que le couple Krapf prend la mer pour Aden.

Le témoignage d’Isenberg

Avant que Carl Wilhelm Isenberg ne tourne définitivement le dos à la Corne de l’Afrique pour orienter son prosélytisme vers l’Inde, il lui tient à cœur de publier sa version sous le titre Abessinien und die evangelische Mission. Erlebnisse in Aegypten, auf und an dem rothen Meere, dem Meerbusen von Aden, und besonders in Abessinien. Tout missionnaire étant tenu de consigner ses faits et gestes pour en rendre compte à la société qui l’envoie, il n’a aucune peine, en l’espace de quatre mois, à mettre le point final au préambule de l’édition de son journal, daté d’avril 1844, à Barmen. Il regrette, faute de temps, de ne pouvoir en faire autant pour l’ensemble de son apostolat depuis 1832[15].

De notre point de vue, ce court laps de temps nous laisse l’espoir que le récit a été préservé de toute altération, un gage de fiabilité. Edité à titre privé, le témoignage de première main d’Isenberg en fait une source précieuse dans le contexte particulier que sont les échecs de la mission protestante en Éthiopie et la polémique que fait naître la mission de William Cornwallis Harris. À ce propos, il n’est pas inutile de lister les publications chronologiquement :

| 1843 | anonyme | Journals of […] Isenberg & Krapf. | Introduction datée du 21 août 1843 à Londres qui confirme que Harris n’a pas encore publié son récit. La contribution de James M’Queen est datée du 31 juillet à Londres. |

| 1843, 29 novembre | anonyme | The slave-trade in Abyssinia : a personal narrative. | Dévoile la sortie peu glorieuse d’Ethiopie de l’ambassade britannique. |

| [ ?] | Harris | The Highlands of Aethiopia, 1ère édition. | Date exacte inconnue, introduction datée du 1 janvier 1843 à Ankober. Aucune bibliographie ne confirmant la date de la première édition, il faut en déduire qu’elle n’a jamais existé. |

| 1844 [mars] | Harris | The Highlands of Aethiopia, 2e édition. | Très longue introduction d’Harris datée du 31 mars 1844 à Londres et répondant à ses détracteurs |

| 1844 [juin] | Johnston | Travels in Southern Abyssinia […] | Introduction datée du 1er juin 1844 à Londres. |

| 1844 [août] | Isenberg | Abessinien […] | Préambule d’Isenberg daté d’avril 1844 à Barmen ; Avant-propos du Dr. C. J. Nitzsch daté du 13 août 1844, à Bonn. |

Il ressort de la liste ci-dessus que le missionnaire et Harris terminent quasiment en même temps l’introduction à leur travail. Le missionnaire n’a pas eu connaissance du récit d’Harris et vice-versa.

Biblethiophile, 09.11.2025

Table des matières

Table des matières du premier tome

- Einleitung.

- Reise von London nach Aden.

- Aufenthalt in Aden und Tadjurra.

- Aufenthalt in Zeila.

- Fortsetzung unsers Aufenthaltes in Zeila.

- Schluss unsers Aufenthaltes in Zeila un Ende unserer Mission in Schoa. Ueber die Somalen. Reise nach Tadjurra, Die Englische Gesandschaft.

- Reise von Tadjurra nach Massaua.

- Auenthalt in Massaua. Communikationen zwischen Europa und Abessinien.

- Reise nach Massaua nach K’aiech K’ur. Bibelverbreitung an letzterm Orte.

- Reise von K’aiech K’ur über Addi Gulgul, Mai Hautsa, das Mareb-Thal, Schaba, Edda Abba Gadamawi, Der Auto, Mai Gurdi nach Add‘ Aubi. Bibelverbreitung. Dr. Beke. Nachrichten aus Adoa.

Table des matières du deuxième tome

- Reise von Add’Auhi nach Add’Aiehahi. Brief an Dadjazmatsch Ubê. Sein Sohn Schatu. Gabru. Ubê’s Antwort.

- Reise von Add’Aiehahi nach Adoa. Bewegungen der Priesterschaft. Bekenntnis. Dessen nächste Folgen.

- Aufenthalt in Adoa bis zu Mühleisen’s Abreise nach Massaua.

- Fernerer Aufenthalt in Adoa. Zweite Sendung an Ubê. Brief an den Abuna.

- Reise zu Ubê’s Lager in Hauazên und zurück nach Adoa. Zweite Verweisung aus Tigrê.

- Rückreise von Adoa nach K’aiech K’ur und Wiedervereinigung daselbst mit meinen Mitarbeitern.

- Letzter Aufenthalt in K’aiech K’ur. Antwortschreiben des Abuna. Antwort auf dieses Schreiben.

- Die neuere römisch-katholische Mission in Abessinien.

- Reise von K’aiech K’ur nach Dschedda.

- Reise von Dschedda nach Qosseir.

- Wüstenreise nach Qenneh. Alterthümer in Theben und Dendera. Nilfahrt nach Cairo.

- Reise von Cairo nach Europa.

[1] Les sources ne font pas de différences entre Carl et Karl.

[2] DEGE (Sophia), « Zämänä mäsafənt », EAe, t.5, p. 122.

[3] TSEGAY BERHE, « Säbagadis Wäldu », EAe, t. 4, p. 430. Il est le beau-père du däğğazmač Wəbe Haylä Maryam, celui-là même qui, en 1838, expulsera du Tigré Isenberg et ses coreligionnaires.

[4] HEINTZE-FLAD, « Kugler, Christian », EAe, t. 3, p. 446. Il meurt des suites d’un accident de chasse.

[5] ARÉN (Gustav), Evangelical Pioneers in Ethiopia. Origins of the Evangelical Church Mekane Yesus, p. 49, note de bas de page.

[6] CRUMMEY (Donald), SMIDT (Wolfgang), « Isenberg, Carl Wilhelm », EAe, t. 3, p. 197.

[7] ROLLIER (Auguste), Samuel Gobat. Missionnaire en Abyssinie et Evêque à Jérusalem. Sa vie et son oeuvre, p. 204.

[8] ISENBERG, Abessinien […], op. cit., p. 66.

[9] Voir notre article consacré à Carl Christian Friedrich Kielmaier.

[10] L’EAe reste muette à propos de Martin Bretzka. Il est pourtant mentionné par Isenberg et plus tard par Beke. L’assistant de Rüppell a réussi à une intégration remarquable dans la société éthiopienne.

[11] Une erreur s’est glissée dans l’article de Crummey et Smidt, op. cit., car Carl Heinrich Blumhardt ne s’est jamais rendu au Choa.

[12] ISENBERG, Abessinien […], op. cit., p. 73.

[13] Ibid., p. 162.

[14] Alexandre Degoutin, commerçant et premier vice-consul français à Massaoua, consulat ouvert le 16 février 1841, PRIJAC (Lukian) & ULBERT (Jörg), Consuls et services consulaires au XIXème siècle – Consulship in the 19. Century – Die Welt der Konsulate im 19. Jahrhundert, DOBU-Verlag, 2010, p. 129.

[15] ISENBERG (Carl Wilhelm), Abessinien und die evangelische Mission. Erlebnisse in Aegypten, auf und an dem rothen Meere, dem Meerbusen von Aden, und besonders in Abessinien, p. vi.