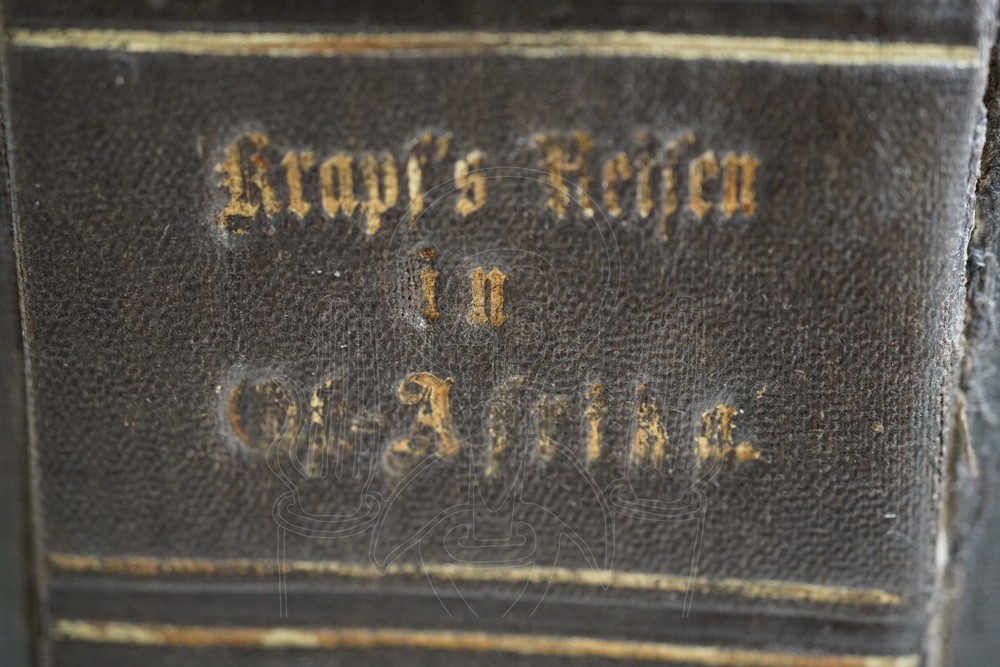

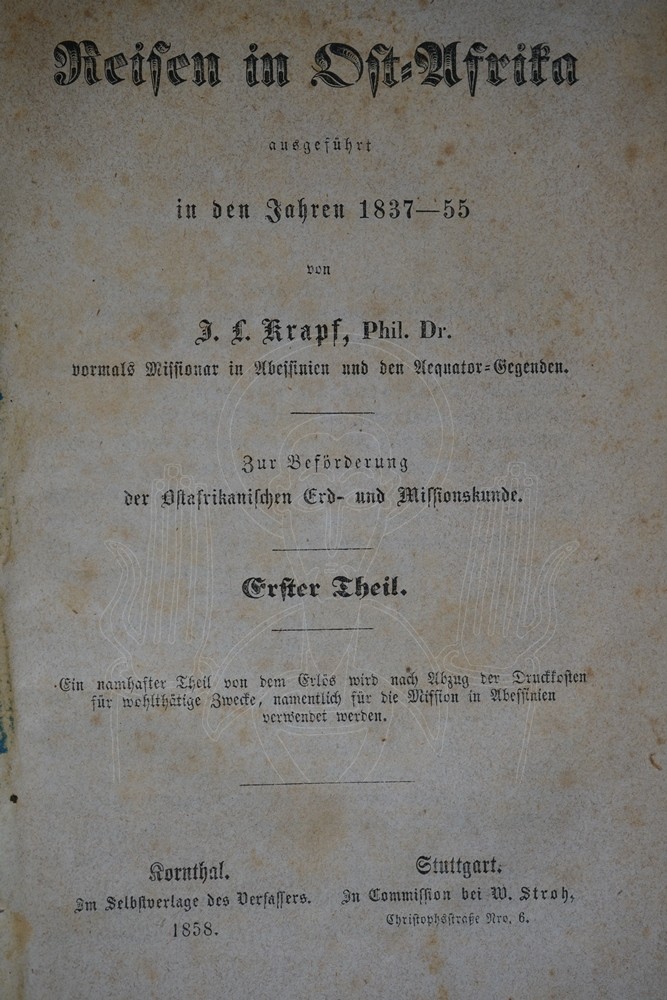

Reisen in Ost-Afrika ausgeführt in den Jahren 1837-55. Zur Beförderung der ostafrikanischen Erd- und Missionskunde.

Édition

Éditeur : Selbstverlag (Kommission Stroh)

Lieu : Kornthal und Stuttgart

Année : 1858

Langue : allemand

Édition : 1/300

Description

État du document : bon

Reliure : couverture rigide

Références

Réf. Biblethiophile : 002949

Réf. Pankhurst Partie : 1

Réf. Pankhurst Page : 121

Réf. UGS : 0183712

Première entrée : 1837

Sortie définitive : 1843

COLLATION :

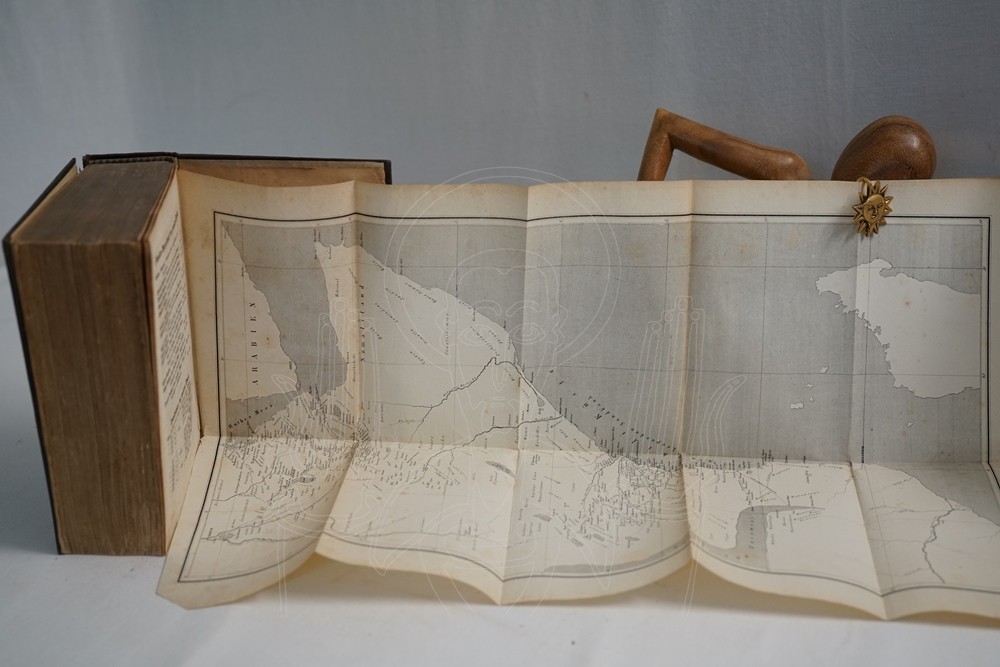

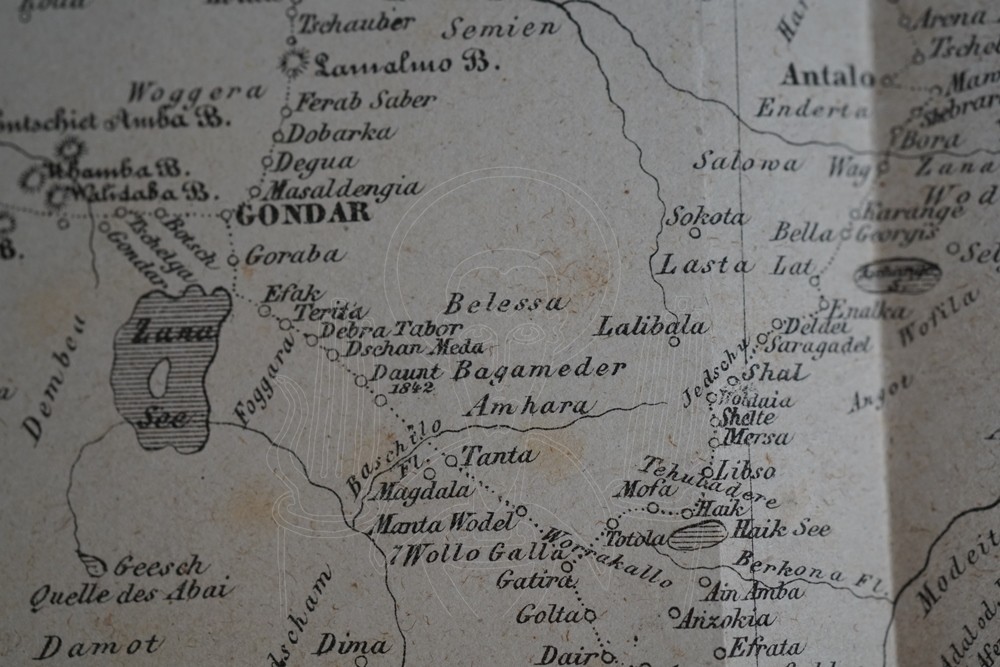

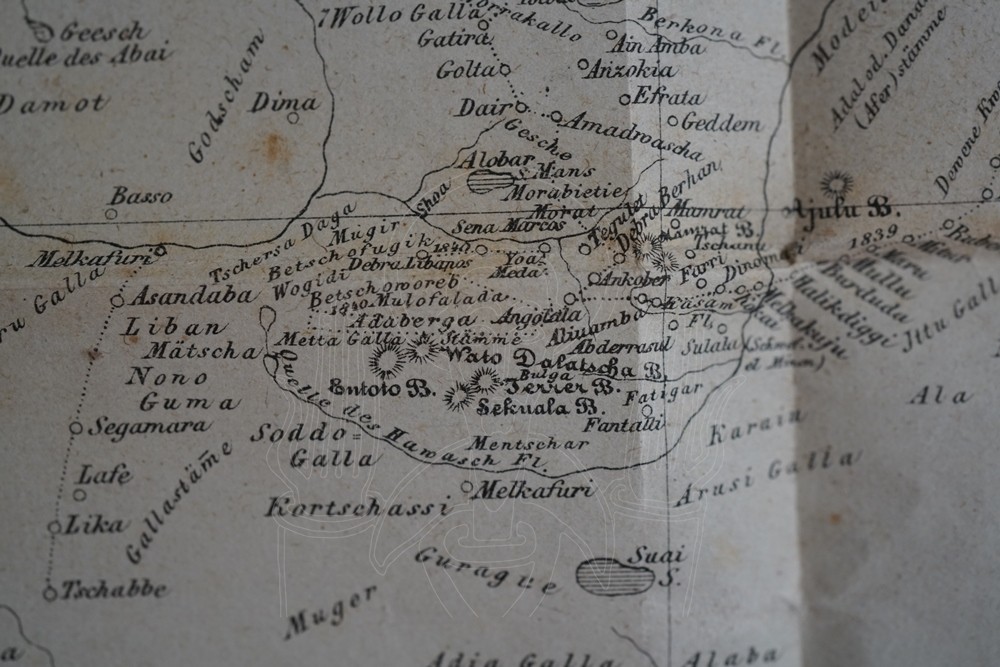

2 Teile in 1 Bd., "Des Verfassers Erlebnisse, Missionsthätigkeit und Reisen in Nord- und Süd-Ost-Afrika (Abessinien und die Aequator.Gegenden)", "Mein grössere Reisen in Osafrika", mit 1 mehrf. gefalt. Karte. XIV, 505, 521 S. Lwd. d. Zt. (Gelenke brüchig, tls. berieb.).

En savoir plus

L’apostolat de Krapf

En 1858, soit quinze an après l’échec des deux mission protestantes, au Tigré et au Choa, Krapf publie à compte d’auteur – Kainbacher annonce 300 exemplaires[1] – le récit de son apostolat sous le titre Reisen in Ost-Afrika ausgeführt in den Jahren 1837-55. Zur Beförderung der ostafrikanischen Erd- und Missionskunde. Il représente une somme de plus de mille pages, scindées en deux parties répondant aux deux régions de l’Afrique où Krapf intervient : l’Éthiopie et le Kenya actuel.

Pour comparaison, son confrère Carl Wilhelm Isenberg n’a pas attendu plus de quatre mois après son retour en Europe pour publier son journal, en 1844, sous le titre Abessinien und die evangelische Mission. Erlebnisse in Aegypten, auf und an dem rothen Meere, dem Meerbusen von Aden, und besonders in Abessinien.

Quant à leur employeur, la Church Mission Society (CMS), sans attendre le retour de ses missionnaires, fait paraître en 1843 déjà une compilation de leurs journaux : Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf […].

Au Tigré

Le Suisse Samuel Gobat ouvre la première mission protestante au Tigré en 1829 mais se retrouve rapidement seul suite au décès de son confrère Christian Kugler. En 1835, Gobat et Isenberg y retournent avec leurs épouses pour une courte durée en raison de la mauvaise santé du pionnier. En réaction, la Church Mission Society (CMS) décide d’envoyer en renfort les missionnaires Blumhardt et Knoth. Comble de malchance, ce dernier meurt au Caire et laisse son coreligionnaire rejoindre Isenberg à Adoua en janvier 1837. À des milliers de kilomètres de là, la CMS se tourne à nouveau vers la Mission de Bâle pour son recrutement et porte son choix sur le Luthérien allemand Johann Ludwig Krapf qui se met en route sans attendre. Au mois de décembre 1837, il débarque à Massaoua[2] et file rejoindre ses confrères à Adoua. Il n’aura malheureusement pas le temps de faire ses preuves car le däğğazmač Wəbe Haylä Maryam décide de faire le ménage sur son territoire et d’expulser les missionnaires protestants et consorts.

Au mois de mars 1838, la mission protestante au Tigré est mort-née.

Au Choa

Après leur exclusion du Tigré, toute la bande se retrouve au Caire au mois de septembre 1838[3] pour se réorienter. Le Choa devient la prochaine cible de leur prosélytisme. Au détour d’une phrase anodine et sans prendre la peine de l’expliquer, Krapf nous apprend que Kielmaier se joindra à Charles-Xavier Rochet d’Héricourt pour faire le chemin vers le Choa. Surprenante association !

Début 1839, Krapf et Isenberg passent quatre semaines à Tadjourah en attendant avec impatience le départ de leur caravane le 27 avril. Krapf accomplit l’exploit de réduire le mois dans le désert à une page alors que Harris et Johnston, quelques années plus tard, y consacreront chacun un tome entier. Le 2 juin, les deux missionnaires sont à Farré, le terminus obligé de toute entrée au Choa par la côte[4]. La suite de leur voyage est du ressort du negus Sahlä Səlasse.

Dans un premier temps, ils s’installent à Angolala[5] mais rapidement, en juillet déjà, ils se replient avec le Souverain sur Ankober. Au mois de novembre, Charles-Xavier Rochet d’Héricourt, sans Kielmaier, retrouve Krapf et Isenberg, peu de temps avant que ce dernier ne prenne le chemin du retour vers l’Europe pour s’occuper d’éditions amhariques. Les premières participations de Krapf aux campagnes militaires du negus Sahlä Səlasse datent de janvier et février 1840. Généralement, elles durent deux à trois semaines.

Rochet s’en retourne au mois de mars. Sur le chemin, à Farré, il apporte des soins à John Airston, sans succès, celui-ci mourant peu de temps après son départ. Krapf est à Debra Libanos au mois de mai 1840. Sa classe compte cinq étudiants ou dix, tout dépend si l’on veut se référer au journal publié en 1843 ou en 1858[6]. Même si le choix est à discrétion, le résultat est le même: l’évangélisme de Krapf ne rassemble pas les foules.

La compromission

Comme pour se disculper des maigres résultats, Krapf aborde le sujet politique qu’il va habilement exposer.

Il est de notoriété publique que Krapf se compromet en rédigeant pour le negus Sahlä Səlasse une lettre à l’East India Company qui propose une relation amicale, commerciale et qui sollicite l’aide de la Grande Bretagne dans le domaine des arts et des sciences, autrement dit des armes et des canons. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître de la part d’un homme d’église, Krapf ne l’écrit pas noir sur blanc dans le présent ouvrage et préfère contourner la question en parlant du porteur de la lettre :

Kielmaier, der eine große Zuneigung zu ihm [Samuel Georgis] hatte, erbat sich ihn von Kruse als Diener auf seiner Reise nach Schoa, wo der König bald eine große Liebe zu dem schön aussehenden Jüngling faßte, der Amharisch, Tigrisch, Arabisch und Dankali sprechen konnte. Da Sahela Selassie gerade damals die Absicht hatte, Briefe und Geschenke an die ostindische Compagnie abzusenden, um mit ihr Freundschafts-Verhältnisse anzuknüpfen, so wählte er diesen Jüngling zum Ueberbringer der Briefe bis Aden, wo er sie dem Gouverneur, Kapitän Haines, übergeben sollte. Samuel reiste am 6. Juli 1840 ab[7].

Par ce subterfuge, il passe sans coup férir du 6 juillet 1840 à la date de l’arrivée de l’ambassade britannique conduite par le capitaine William Cornwallis Harris, le 15 juillet 1841, lui évitant ainsi de rendre compte de son activité pendant douze mois.

Logiquement, il poursuit avec l’ambassade. D’après lui, elle suscite la méfiance du clergé qui laisse courir le bruit qu’elle est venue conquérir le Choa et combattre la foi éthiopienne. Certaines hautes personnalités redoutent que le negus Sahlä Səlasse n’accorde plus d’attention aux étrangers qu’aux conseils indigènes. Comme par hasard, les prêtres reprochent à Krapf d’avoir persuadé le souverain d’ameuter les Anglais et leurs cadeaux.

La contradiction

À ce stade, Krapf affirme alors:

Ich hielt mich von Anfang an ferne von allen politischen Beziehungen, und nur wenn der König, oder Major Harris meinen Rath oder Dienst begehrte, ließ ich mich bewegen, meine Ansicht zu äußern[8].

Vraiment?

Ce n’est pas exactement ce qui ressort d’un communiqué du Government of Bombay Secret Department au Secret Committee contenant copie d’une lettre de Krapf :

It seems to myself very easy to conquer with a small army of 6’000 or 8’000 men all countries till the centre of Affrica, and Mr. Rochet thinks in time of ten years to have formed to the King of Shoa, an army of 200’000 men consisting particularly of Gallas. I know from his own statements that not the King, but the chieftains of the army shall govern whilst the King has only the name. Thus the history of future time will speak beyond doubt of a French Abyssinia, as it speaks of a British India, since the time of nearly a century through I am not a native of England but of Germany, but as a member of an English society and enjoying of the British protection, and being thankful for the King adsistance and interest, which I always since a three years residence in these country have observed that the English will take of the furtherance of the cause of Christianity, ans carry useful knowledge. I cannot restrain myself from bringing to your notice the mentioned plan of Mr. Rochet, and the resolution of the king of Shoa, which may became to important in its consequences having in view that the interests of Abyssinia are more connected with the English nation than with any other foreign power, and considering that since the time of Mr. Salt a hand of friendship exists between England and Abyssinia[9].

Krapf adresse cette lettre au Political Agent à Aden le 5 janvier 1840. Elle contredit foncièrement son refus de s’immiscer dans les relations internationales.

La défense

Qu’à cela s’en tienne, Krapf rejette la faute sur Harris et le negus Sahlä Səlasse, tous deux incapables de communiquer, obligeant le missionnaire à faire office de drogman.

Au fil des mois, Harris se rend compte qu’il n’a pas grand-chose à obtenir du Souverain et que le Choa n’offre finalement pas d’avantages à l’Angleterre. Selon Krapf, Harris aurait alors décidé d’agir à son propre compte en glanant le plus d’informations possible dans le but de les publier. Krapf, Roth et Graham seront sollicités pour ne pas dire dépouillés. Notre missionnaire le formule plus diplomatiquement :

Es ist nothwendig, daß diese Aufschlüsse hier gegeben werden, damit Jeder zu seinem Recht komme. Das Verdienst des Major Harris soll damit nicht geschmälert werden. Harris hat als Gesandter gethan, was er unter den Umständen thun konnte, in denen er sich befand. Er hatte es mit einem halb civilisierten Fürsten zu thun, der eine Zusammensehung von guten und bösen Eigenschaften war, und der weder die kommerzielle noch die politische Stellung seines Landes begreifen wollte. Als Schriftsteller hat Harris freilich in zu poetischem Gewand alles schön zusammengestellt, was ihm von verschiedenen Quellen, namentlich von mir und Dr. Beke mitgetheilt wurde, und was er im täglichen Verkehr mit den Eingebornen und durch Beobachtung des Landes selbst sich sammeln konnte[10].

Pour ce qui est de sa critique de l’ouvrage d’Harris, The Highlands of Aethiopia, Richard et Rita Pankhurst seront les premiers à prendre le parti de Krapf :

His three-volume work is written in flowery language which seriously diminishes the value of the book[11].

Krapf termine son plaidoyer en dégainant l’arme fatale qui le disculpe de tout :

Ich war überzeugt, daß die Mission unter den Galla, in Gurague und Kambat nicht bestehen könne, so lange nicht Schoa mit der Küste verbunden ist. Deßwegen war mir die freundliche Beziehung Schoas zu England sehr erwünscht, und ich ließ es mir gerechter Weise angelegen seyn, zu der Herbeiführung dieses freundlichen Verhältnisses mein Möglichstes beizutragen. Es ist eine völlig ungerechte Beschuldigung, wenn man die Missionarien politischer Umtriebe anklagt. Ihre Bemühungen können freilich oft einen politischen Anschein haben, aber man muß die Verhältnisse nicht vergessen, in denen die Missionarien leben; auch wollen sie ja nichts für sich selber, sondern alles nur zum Heil derer, für welche sie arbeiten. Betrachte man einmal die abgeschlossene Lage von Schoa, aber auch seine Wichtigkeit für die Küste wie für Inner Afrika, welcher vernünftige Mensch muß nicht wünschen, daß der König eines so gelegenen Landes aus seiner Abgeschlossenheit hervortrete, und ein Regierungssystem einschlage, welches die Beförderung der wahren Interessen seiner und anderer Länder zum Zweck hat?[12]

En résumé, le but était louable, la méthode devait souffrir de concessions et le résultat malheureusement pas au rendez-vous à cause du negus Sahlä Səlasse et de ses acolytes.

Le renoncement

Comme vous pouvez le constater dans les notes de bas de page, Krapf n’en est qu’à la page 60 sur les 505 que compte la partie qui contient son apostolat éthiopien. Fichtre! Mais comment va-t-il broder le reste ?

C’était sans compter avec la pirouette consistant à intercaler un chapitre décrivant le pays et à reprendre le récit au 10 mars 1842, huit mois après l’arrivée de Harris. Il ne pipe donc pas mot sur ce laps de temps réservé à Harris[13], à l’exception de la date de la signature du traité entre le Choa et l’Angleterre : le 16 novembre 1841.

Coup de théâtre ce fameux 10 mars 1842 lorsque Krapf jette l’éponge et s’en va, laissant dernière lui Harris et sa bande. L’embryon de la mission protestante au Choa rejoint dans les limbes celui du Tigré. Officiellement, son mariage avec Rosina Dietrich justifie son départ précipité et son remplacement par les missionnaires Mühleisen et Müller, qui, soit dit en passant, ont été refoulés à Tadjourah en 1841 déjà[14]. Krapf, lui, emprunte la route du Tigré. Il est à Adigrat le 27 avril 1842 et parvient désargenté à Massawa où il rencontre Coffin. Le 4 mai, le bon accueil du philanthrope accessoirement consul de France, Alexandre Degoutin[15] se confirme. À tel point que Bell, débarquant sur la même côte, se retrouve aussi chez Degoutin. Ni une ni deux, Bell et Krapf repartent ensemble pour Aden en passant par Mokka où Rochet, harnaché de tous les cadeaux pour son ami le negus Sahlä Səlasse, confirme les y avoir croisés. Peut-on s’imaginer ce qu’ils se sont dit, si véritablement ils se sont parlés ?

Le Choa sans retour

Pudique, Krapf ne détaille pas ses réjouissances cairotes[16] et emmène directement le lecteur à Tadjoura le 20 novembre 1842. Entre les lignes, il faut comprendre que le groupe qui débarque est composé des deux couples Krapf et Isenberg ainsi que de Mühleisen et qu’ils sont cantonnés à Tadjoura autant qu’à Zayla sans pouvoir entrer dans l’arrière pays.

À nouveau, Krapf omet d’avouer qu’il assiste à l’arrivée de Harris accompagnant une caravane d’esclaves. Il n’y a qu’Isenberg pour rétablir la vérité :

Mittwoch, den 15. Br. Krapf und ich gingen diesen Morgen mit Mr. Cruttenden bis Düllül, wo wir die ganze Partei der Gesandtschaft mit einer bedeutenden Dankali-Karawane gerade bei ihrer Ankunft zusammen trafen, die Letztere eine bedeutende Anzahl von Sklaven mit sich führend. Es geht hieraus hervor, wie wenig die Erstere ihre Zwecke erreicht haben muss, dem Sklavenhandel und der Sklaverei in Afrika entgegen zu wirken[17].

Il est intéressant de noter que malgré les quinze années qui séparent la publication et les faits, Krapf a encore des scrupules à dire la vérité.

Le 18 mars 1843, Krapf et son épouse mettent le cap sur Aden alors qu’Isenberg et Mühleisen visent Massaoua.

Le Tigré sans retour

Alors que ses collègues réalisent qu’ils ne sont pas les bienvenus au Tigré, le couple Krapf débarque à Massaoua le 14 mai et se met en route pour les hauts plateaux. Sur ce trajet qui a éprouvé plus d’un voyageur, Rosina Krapf donne naissance à Eneba, deux mois avant le terme. La petite fille ne survit pas.

Finalement, le séjour est de courte durée puisque les missionnaires mettent définitivement un terme à leur apostolat en terre éthiopienne le 29 juillet 1843.

Même si Krapf caresse le projet d’atteindre les Oromos par l’actuel Kenia, il tourne la page éthiopienne – la page 163, pour être plus terre à terre[18] – et avec son épouse longe la côte en direction de Zanzibar et l’arrière pays continental pour démarrer avec succès cette fois un apostolat. Le nom de Krapf sera à jamais lié au Kilimandjaro.

Journal de Mühleisen et Müller

Un extrait du journal de Mühleisen et Müller est inséré par Krapf à la fin de la première partie[19]. Il démarre au 17 mai 1841 lorsque les missionnaires, envoyés en renfort au Choa, arrivent à Tadjourah, en même temps que la mission britannique conduite par Harris. Les cent cinquante chameaux ne suffisant pas à charger tous les bagages de l’ambassade, le solde est laissé sur place avec une partie de l’équipe. Le rapport de Ruppert Kirk nous apprend que le Surveyor and Draftsman Robert Scott et le peintre allemand Johann Martin Bernatz restent en arrière et que le premier groupe composé de Harris, Graham, Kirk, Barker et Roth, escorté de dix soldats européens d’Aden, se met en route le 30 mai[20].

Mühleisen et Müller restent en arrière. Au mois de septembre, ils nous apprennent que le second groupe – selon Kirk : Scott et Bernatz – a été rappelé à Aden, une information inédite. Livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent encore compter que sur l’aide de l’agent britannique, J. Hatchatoor. Une nuit, ils sont attaqués et plusieurs hommes perdent la vie malgré les coups de feu de Mühleisen. Ils sont rapatriés à Aden le 5 octobre.

Mühleisen et Müller sont envoyés par la CMS à Jérusalem pour être ordonnés par le premier évêque anglican de Jérusalem, Alexandre[21]. Mühleisen se retrouve avec Isenberg au Tigré puis en Inde.

La lettre de Rosina Krapf à sa mère

La lettre de Rosina Krapf jointe au journal de son époux est datée du 6 juin 1843 à K’eyih Kor. Elle décrit le départ de leur caravane de Massaoua, le 23 mai et l’épreuve de l’accouchement suivi de la perte de leur premier enfant.

Répertoire des manuscrits

Un répertoire des manuscrits en geez et amharique se trouvant encore en Ethiopie ou envoyés en Europe met un point final au chapitre éthiopien.

Biblethiophile, 15.11.2025

[1] KAINBACHER (Paul), Die Erforschung Afrikas 1486-1945, p. 254, R = selten.

[2] KRAPF (Johann Ludwig), Reisen in Ost-Afrika ausgeführt in den Jahren 1837-55. Zur Beförderung der ostafrikanischen Erd- und Missionskunde, p. 32. Isenberg parle du mois de novembre.

[3] Ibid., p. 41.

[4] Ibid., p. 47.

[5] Le Choa comprend trois villes royales: Ankober, la principale, Dabre Berhan et Angolala. Voir PANKHURST (Richard), History of Ethiopian Towns from the Middle Ages to the Early Nineteenth Century, pp. 276-298.

[6] In h. op., p. 56 et Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf, p. 248.

[7] KRAPF, Reisen […], op. cit., p. 57.

[8] Ibid., p. 58.

[9] Aden Affairs, Ref: IOR/L/PS/5/386, ff 177-186, Quatar National Library. La transcription est la nôtre.

[10] KRAPF, Reisen […], op. cit., p. 59.

[11] PANKHURST (Rita & Richard), « A select annotated bibliography of travel books on Ethiopia », Africana Journal, 1978, p. 122.

[12] KRAPF, Reisen […], op. cit., p. 60.

[13] Cette rétention d’information se retrouvait déja en 1843 dans Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf, missionaries of the Church Missionary Society […].

[14] Voir l’extrait de leur journal ci-dessous.

[15] Alexandre Degoutin, commerçant et premier vice-consul français à Massaoua, consulat ouvert le 16 février 1841, PRIJAC (Lukian) & ULBERT (Jörg), Consuls et services consulaires au XIXème siècle – Consulship in the 19. Century – Die Welt der Konsulate im 19. Jahrhundert, DOBU-Verlag, 2010, p. 129.

[16] Isenberg qui chaperonne la dulcinée de Krapf nous donne quelques détails dans Abessinien.

[17] KRAPF, Reisen […], op. cit., p. 162.

[18] Du point de vue purement mathématique, les missions éthiopiennes occupent 163 pages sur 1026 ce qui représente 15 % du récit. En comparant les entrées quotidiennes de son journal en Éthiopie et celles de son journal kenian, le détail apporté à ce dernier est flagrant. Ces deux observations confirment que soit les missions en terre éthiopienne ont été un échec soit la rétention d’information est patente.

[19] KRAPF, Reisen […], op. cit., p. 465.

[20] KIRK (R[upert]), “Journey from Tajoora to Ankober”, Transactions of the Bombay Geographical Society, from September 1841 to may 1844, vol 1, Bombay, 1844, p. 320. Le document ne fait pas partie de la collection biblethiophile mais il a été jugé utile d’en rendre compte ici.

[21] L’évêché protestant de Jérusalem est créé en 1841 à l’initiative du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse. L’évêque devait être désigné alternativement par l’Église d’Angleterre et par le Royaume de Prusse, cependant, l’Archevêque de Cantorbéry avait un droit de veto sur les candidats proposés par les Prussiens, cf. Wikipedia, « Évêché protestant à Jérusalem », consulté le 15.11.2025.