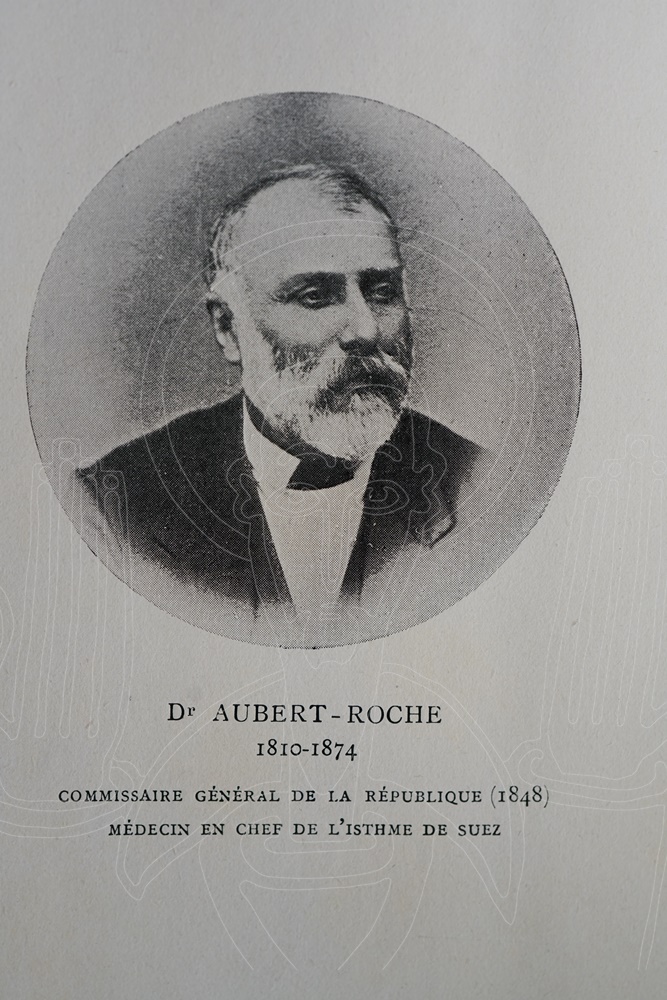

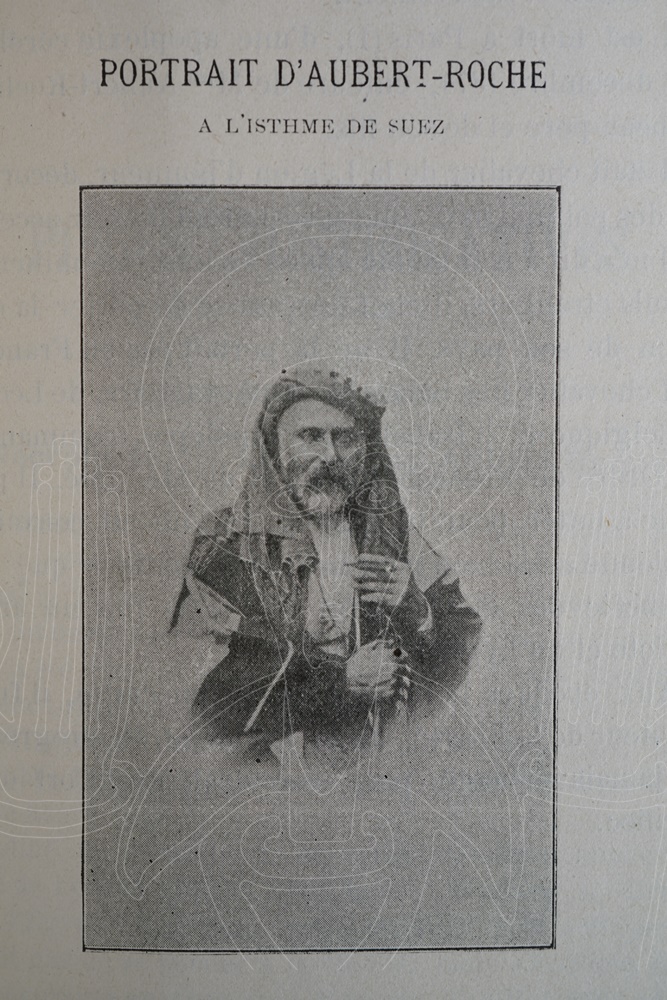

Louis Rémy Aubert-Roche

Le médecin Louis Rémy Aubert (1810-1874) passe sa thèse à 23 ans[1]. Républicain, membre de la Société des Droits de l’Homme, il participe à l’insurrection de 1834 et se voit condamné par coutumace à dix ans de détention. Aubert s’exile volontairement en Égypte où il devient le médecin de l’Hôpital d’Alexandrie, dans un pays alors ravagé par la peste. Au cours de cette expérience, il recueille des documents et consigne des observations, publiés à son retour en France sous le titre De la peste ou typhus d’Orient, documens et observations recueillis pendant les années 1834 à 1838, en Egypte, en Arabie, sur la mer rouge, en Abissynie, à Smyrne et à Constantinople. Suivis d’un essai sur le hachisch et son emploi dans le traitement de la peste.

En 1837, il entreprend un voyage commercial en Éthiopie accompagné de Jules-Nicolas Dufey, ex-officier de l’état-major. Un deuxième objectif est ajouté à l’expédition, celui de payer le prix du sang d’un homme d’Halaï qu’on prétendait avoir été tué par un Français[2], un certain Depron selon Kielmaier[3].

Ils arrivent à Adoua au mois de juin 1837 et s’intéressent aux commerces du « Dankali, du Tigré, de l’Amhara et des Schangallas ». Les deux voyageurs se séparent le 17 janvier 1838 et ne se reverront plus. Dufey reste en Abyssinie projetant de poursuivre ses observations en au Choa et pays Adal. Il quitte Gondar le 8 mai 1838 et entre dans la ville d’Angolala le 7 juin où il est reçu par le negus Sahlä Səlasse. L’accueil et les rapports avec le souverains sont bons.

Pour l’anecdote piquante, il rapporte que le naturaliste allemand Schimper est contraint d’empailler les trophées de guerre que sont les gonades des vaincus.

Le 6 août, il quitte Ankober et arrive à Tadjoura le 18 septembre devenant le premier Européen à avoir emprunté cet itinéraire. Plus tard, Krapf, Rochet d’Héricourt, Harris l’emprunteront dans le sens inverse. À Rayta, il nolise pour Moka qu’il atteint le 7 octobre. Son séjour en Arabie lui sera fatal et succombera à la fièvre.

Aubert, quant à lui, retourne en France pour remplir les engagements contractés en Abyssinie et se voit remettre le journal de son défunt compagnon de voyage. Il s’en sert pour rédiger les articles publiés dans la Revue de l’Orient, le bulletin de la Société Orientale fondée en 1841. En 1840, Aubert se marie et ajoute à son nom le patronyme de son beau-père. Désormais, ses publications seront signées Dr Aubert-Roche.

De 1857 à 1869, il est le médecin en chef de la Compagnie du Canal de Suez.

Biblethiophile, 28.12.2019, reformaté le 02.04.2025, complété le 14.08.2025.

[1] MOUGIN (L. Dr), Une biographie. Aubert-Roche (1810-1874).

[2] AUBERT-ROCHE, « Abyssinie. Le dedjas Oubié, chef du Tigré », Revue de l’Orient, bulletin de la Société Orientale, société scientifique et littéraire, tome V, 1844, p. 164.

[3] KIELMAIER (Karl Christian Friedrich), « Nachrichten über Abyssinien », Das Ausland : Wochenschrift für Erd- und Völkerkunde, n° 319, 15 novembre 1839, p. 1278.