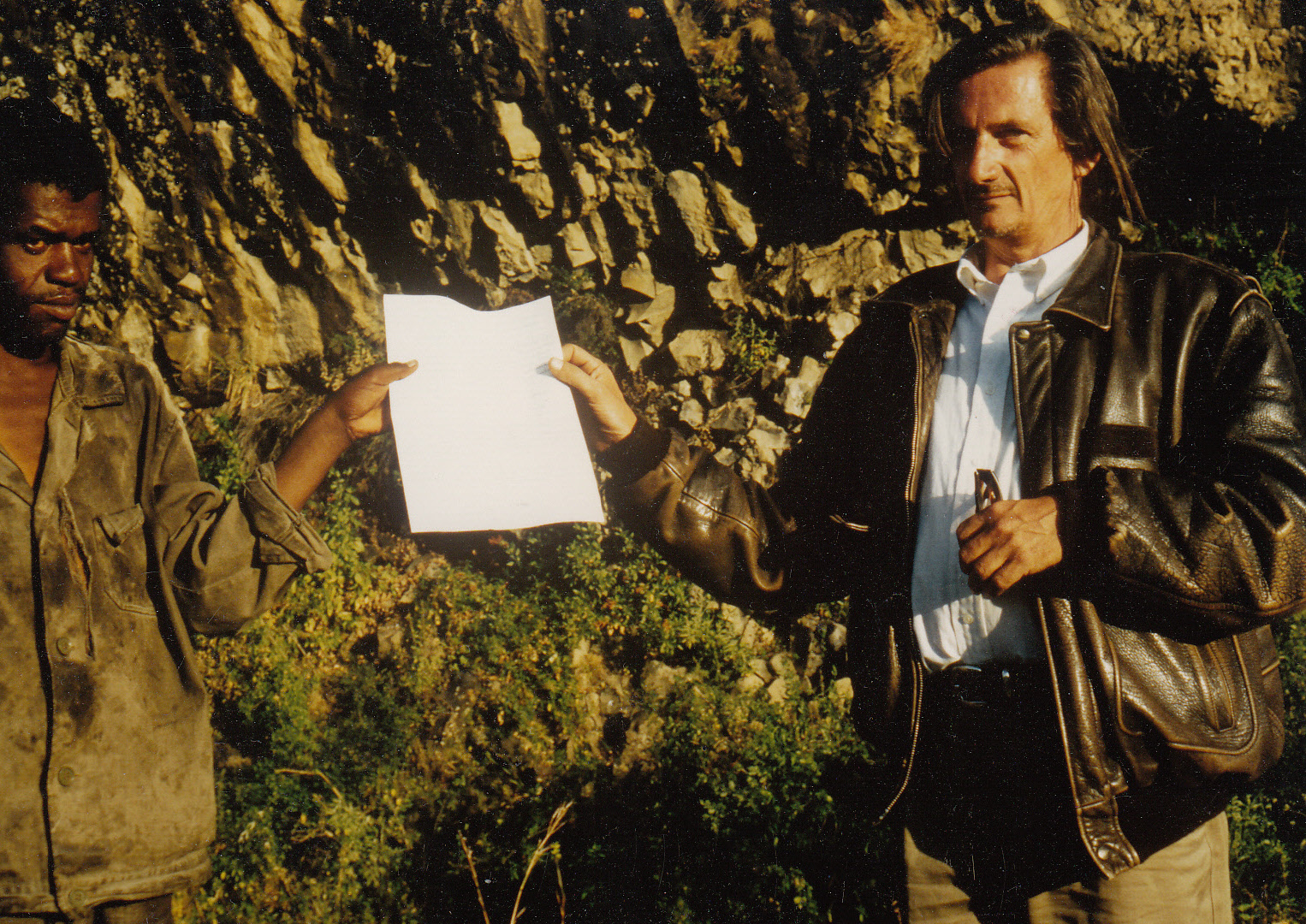

Jacques Bureau

Jacques Bureau (7 février 1946 – 11 avril 1998), juriste et anthropologue, se rendit en Éthiopie en 1969 dans le cadre de son service militaire[1]. Il enseigna à l’Université d’Addis Abéba comme conférencier invité et y rédigea sa première contribution Lexique juridique français-anglais-amharique (1971). Pris de passion pour l’Éthiopie, il retourna en France en 1971 et entreprit des études d’ethnologue. Dans ce cadre, il accomplit une longue mission dans le Gamo-Gofa (juillet 1973 – octobre 1974)[2]. Sa formation se termina en 1979 avec une thèse sur les Gamo (1981). Peu de temps après, en 1984, il entra au CNRS en tant que chargé de recherche. Pendant deux séjours en Éthiopie, 1981-1984 et 1988-1994, il fut professeur invité à l’Université d’Addis Abéba, en anthropologie. En octobre 1991, il fonda et prit la direction de la Maison des Études Éthiopiennes à Addis Abéba, l’actuel Centre Français des Études Éthiopiennes.

En décembre 1992 sortit le premier numéro du Bulletin de la Maison des Études Éthiopiennes. Il rendait « compte des activités de la Maison des Études Éthiopiennes, des missions qui ont bénéficié de la création de cette institution, de l’état des recherches en sciences sociales et humaines françaises portant sur le région éthiopienne, ainsi que des études et de travaux entrepris par les chercheurs éthiopiens en France »[3]. Les noms figurant au comité de rédaction sont renommés : Michel Denais, Claude Guillemot, Roger Joussaume, Bertrand Hirsch, Claude Lepage, Jacques Mercier, Michel Perret, Gérard Prunier, Serge Tornay. Au cours de cette première année, sept missions de 15 à 30 jours furent accordées aux chercheurs suivants : G. Prunier, J. Mercier, A. Rouaud, C. Lepage, S. Tornay, B. Hirsch, D. Compagnon.

Le pari relevé par le Bulletin ne fut pas des moindres car depuis 1955, les Annales d’Éthiopie était « la revue proprement dite de la recherche », pour reprendre les propos de Jacques Bureau[4]. Elles cessèrent cependant de paraître en 1990, après « une longue période de glaciation des recherches pendant la dictature du DERG »[5]. La « fringale d’expérimenter l’extraordinaire variété des terres éthiopiennes, de suivre les voies qui sillonnent l’archipel éthiopien (l’expression est de J. Bureau), de rentrer en contact avec les sociétés, encore très majoritairement paysannes, qui vivent dans cet espace »[6] est d’autant plus forte. Malgré les décisions des autorités éthiopiennes et françaises en mai 1992 de constituer un comité de rédaction paritaire franco-éthiopien[7], le volume XVI ne verra le jour que dix ans plus tard. Jacques Bureau a gagné son pari et le lectorat n’aura pas perdu contact avec les Études Éthiopiennes.

Le onzième et dernier numéro du Bulletin fut publié en 1997, l’année qui vit le retour en France de son directeur. Il succombera à un cancer au mois d’avril 1998, âgé de seulement 52 ans.

Jacques Bureau laisse plus de 40 publications[8] parmi lesquelles :

- « Les voyageurs européens dans le Sud-Ouest éthiopien (1890-1910) » paru en 1975 dans la Revue d’Histoire d’outre-mer.

- Les Gamo d’Éthiopie. Étude du système politique (1981).

- Éthiopie, un drame impérial et rouge (1987).

- Le verdict du serpent : Mythes, contes et récits des Gamo d’Éthiopie représentant le quatrième Bulletin de la Maison des Études Éthiopiennes (1994).

La photo de Jacques Bureau illustrant cet article, prise à Däbrä Libanos, près du pont portugais, a été publiée dans le Pount 6 (2012)[9].

Biblethiophile, 01.07.2025, ajout d’une référence 13.07.2025.

[1] ROUAUD (Alain), « Bureau, Jacques », EAe, t. 1, p. 641.

[2] ROUAUD (Alain), « In memoriam Jacques Bureau (1946-1998) », Aethiopica, vol. 2 (1999), p. 201.

[3] Bulletin de la Maison des Études Éthiopiennes, décembre 1992, N°1, p. 3.

[4] Ibid.

[5] Dixit Bertrand Hirsch, Directeur de publication des Annales d’Éthiopie, AE, vol. XVI, 2000, p. II.

[6] Ibid, p.

[7] Bulletin N°1, op. cit., p. III.

[8] Voir la bibliographie dressée par Alain Rouaud dans Aethiopica, op. cit.

[9] GLAOUAËR (Paul Marie), « Comment l’Encyclopaedia Aethiopica a failli être française », Pount, 6 (2012), p. 31-33.